Zahlensalat (IV): Journalistischer Spürsinn wird belohnt

In der Schweiz wird massiv mehr geraucht als angenommen, sagt eine wenig beachtete Studie aus der Westschweiz. Die «Sonntagszeitung» griff die Statistik auf. Wer seine Studienmüdigkeit überwinden konnte, bekam ein hervorragendes Stück Journalismus zu lesen.

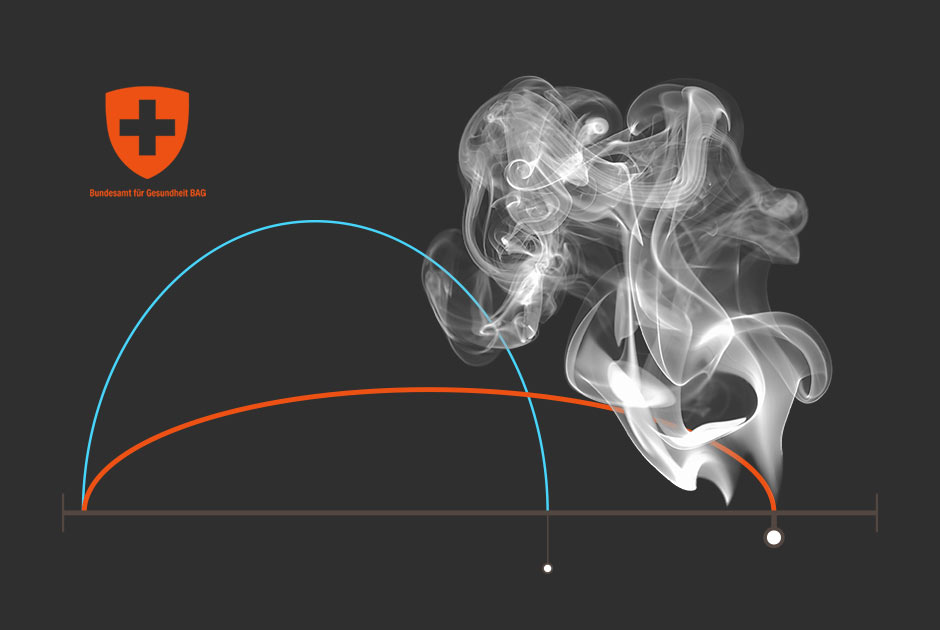

Was uns Studien im Gesundheitsbereich nicht alles weismachen wollen: 400’000 Menschen in der Schweiz leiden unter einer schweren Lungenkrankheit, heiraten lohnt sich für die Gesundheit und in der Schweiz werden 45% mehr Zigaretten geraucht als bisher angenommen. Bisweilen beschleicht uns das, was Dominique Strebel, Studienleiter an der Journalistenschule MAZ, als «Studienmüdigkeit» bezeichnet. Sie birgt die Gefahr, dass uns wertvolle Statistiken entgehen zum Beispiel jene, wonach in der Schweiz 45% mehr geraucht wird, als es die Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit BAG vermuten lassen.

Zu diesem Befund kommen drei Autoren der Genfer Gesundheitsorganisation OxyRomandie und des Universitätsspitals Lausanne CHUV. Im Gegensatz zum Bundesamt für Gesundheit BAG wollten sich die Autoren nicht auf Befragungen verlassen. Befragungen sind nämlich tückisch. Die Befragten stellen sich darin gerne besser dar, als sie in Wirklichkeit sind, auch wenn Ihnen Anonymität zugesichert wird, umso mehr, wenn es um gesellschaftlich verpöntes Verhalten geht wie eben das Rauchen. Deshalb trugen die Forscher stattdessen Import- und Exportzahlen von Tabak zusammen, rechneten Rolltabak in Zigaretten um und subtrahierten jene Glimmstängel, welche Touristen in der Schweiz paffen.

Das Resultat der Hochrechnungen ist spektakulär. Nicht nur bedeutet es, dass Schweizer viel mehr qualmen als bisher angenommen, sondern dass die bisherigen Erhebungsmethoden des BAG viel zu tiefe Zahlen liefern. Pascal Diethelm, Mitautor der Westschweizer Studie, meint, er habe noch nie einen so frappanten Fall von «Unterreporting» gesehen habe. Auf die eigenen Zahlen angesprochen, gibt sich Diethelm selbstbewusst: «Unsere Schätzungen werden in Fachkreisen nicht angezweifelt», weiss er.

Kurioserweise wurde die Westschweizer Studie von den Medien kaum beachtet. Hätte nicht die «Sonntagszeitung» sie aufgegriffen, wäre die Story vielleicht gar vergessen gegangen. Über die «Sonntagszeitung» gelangte der Artikel in die anderen Blätter der Tamedia und so fand die Geschichte schliesslich über «Le Matin» den Weg zurück in Westschweiz. Andere Leitmedien wie beispielsweise das SRF nahmen den Ball nicht auf. Vielleicht liegt es am mangelnden Interesse an Prävention, wie Diethelm vermutet – oder an der Studienmüdigkeit mancher Medienschaffender.

Verständlich wäre es, schliesslich gibt es für jede Behauptung irgendwo eine Studie–- aber die meisten Studien kann man rauchen. Doch für gewissenhafte Journalisten und Leserinnen gibt es einen klaren Kompass, um die Qualität von Studien einzuschätzen: Gute Forschungsergebnisse werden in seriösen Fachblättern publiziert. Vor der Publikation werden diese Beiträge jeweils von unabhängigen Experten begutachtet. Im Fall der Raucherstudien waren das acht solche «Reviewers» gewesen, erinnert sich Pascal Diethelm.

Es ist ein Glück, dass Wissenschaftsjournalist Felix Straumann von der «Sonntagszeitung» regelmässig das Swiss Medical Weekly konsultiert. «Ich schaue mir jeweils die neuste Ausgabe an und prüfe, ob die Artikel für uns etwas hergeben.» Straumann kommt nicht nur der Verdienst zu, die Untersuchung gefunden und ihr die nötige Publizität verschafft zu haben. Im Artikel erklärt er kompetent und verständlich die Forschungsmethoden, diskutiert die Resultate und stellt die richtigen Fragen.

Von Straumann auf die Abweichungen angesprochen, gibt das BAG zu, die Raucherzahlen konservativ zu schätzen. Man beschied ihm aber, an der bisherigen Erhebungsmethode festhalten zu wollen. Auch auf Anfrage der MEDIENWOCHE sieht man bei «Sucht Schweiz» welche das Suchtmonitoring für das BAG durchführt, keinen Anlass, die Befragungsmethoden zu ändern. Das ist bedauerlich. Stimmen die Hochrechnungen der Westschweizer Studie mehr oder weniger, wären die Schätzungen des BAG klar mangelhaft. Sie dienen aber als Grundlage für internationale Vergleiche, für die Zurechnung von Todesfällen oder für die Tabakprävention.

Auch wenn das BAG an der Erhebungsmethode festhalten sollte, zeigt das Beispiel, wie sich Journalismus seriöse wissenschaftliche Forschung zu Nutze machen kann, um gute Geschichte zu finden und im Besten Fall etwas zu bewegen. Dafür braucht es keine Statistiker in den Redaktionen, sondern wissenschaftlich gebildete Journalisten – wie Biologe Straumann.