Wichtige Recherche zu Covid-Taskforce schiesst übers Ziel hinaus

Die Wirtschaftskommission des Nationalrats fordert einen Maulkorb für die Covid-Taskforce des Bundes. Gleichzeitig stellt die Investigativ-Plattform «Re-Check» der Taskforce ein katastrophales Zeugnis aus: Das Expertengremium sei illegitim, befolge die eigenen Regeln nicht und arbeite letztlich unwissenschaftlich. Der letzte Vorwurf ist unhaltbar. Die Taskforce ist nicht perfekt, aber auch nicht defekt.

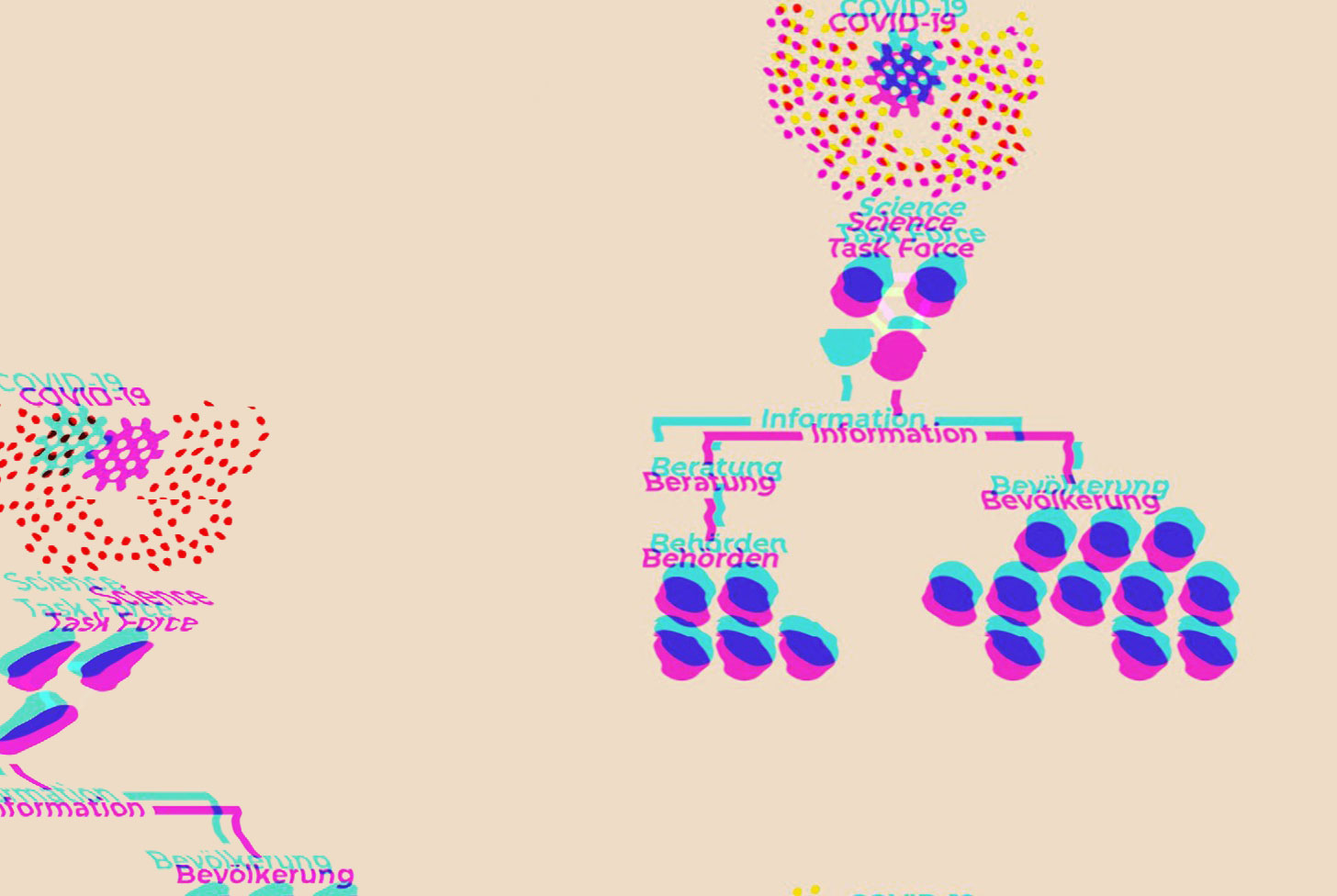

Ende März 2020 wurde unter dem etwas sperrigen Namen die «Swiss National COVID-19 Science Task Force» ins Leben gerufen. Das wissenschaftliche Beratungsgremium sollte fortan das Bundesamt für Gesundheit bei der Bewältigung der Krise unterstützen. In einer epidemiologischen Krise wie der Pandemie macht ein derartiges Gremium Sinn. Aktuelle wissenschaftliche Evidenz dient schliesslich als unabdingbare Grundlage für ein umsichtiges Krisenmanagement.

Doch die Covid-Taskforce kommt gegenwärtig gleich doppelt unter Beschuss. Zum einen forderte die Wirtschaftskommission des Nationalrats Ende Februar, dass die Taskforce nicht mehr öffentlich rund um bundesrätliche Corona-Massnahmen kommunizieren darf. Diese Forderung nach einem kommunikativen «Maulkorb» für die Taskforce hat der Nationalrat zwar vorläufig nicht übernommen, doch sie sorgte für Schlagzeilen und wird Teil der Diskussion bleiben.

Zum anderen haben Catherine Riva und Serena Tinari auf ihrer Investigativ-Plattform «Re-Check» eine ausführliche Analyse veröffentlicht. Die beiden Journalistinnen attestieren der Covid-Taskforce mangelnde Legitimität und vor allem schlechte wissenschaftliche Qualität. Die 33’000-Zeichen-Recherche fand bisher wenig Beachtung in den Medien. Neben einer integralen Übernahme auf dem Gesundheitsportal Medinside würdigte einzig Markus Somm die Fundamentalkritk an der Taskforce in seiner Kolumne in der «Sonntagszeitung».

Dass die bürgerlich dominierte Wirtschaftskommission des Nationalrats die Covid-Taskforce zum Verstummen bringen möchte, überrascht nicht. Die öffentlichen Erklärungen und Mahnungen der Taskforce-Mitglieder stehen spätestens seit der zweiten Welle vom Herbst quer zum Ansinnen von Wirtschaftsvertreter*innen, die Massnahmen lieber heute als morgen zu lockern und Betriebe im Sinne einer Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität wieder zu öffnen.

Der Vorwurf der fehlenden Legitimität und mangelnden Wissenschaftlichkeit wiegt hingegen schwer. Versagt die Taskforce tatsächlich so fundamental in ihrer Arbeit?

Riva und Tinari erheben in ihrer Analyse «Wissenschaft im Pandemie-Modus: Der seltsame Fall der Swiss National COVID-19 Science Task Force» vier zentrale Vorwürfe:

1. Die Covid-Taskforce sei nicht demokratisch legitimiert und arbeite intransparent.

2. In ihrer öffentlichen Kommunikation würden Taskforce-Mitglieder gegen die Regeln der Taskforce verstossen.

3. Die Taskforce arbeite wissenschaftlich mangelhaft.

4. Die Taskforce schlage keine Durchführung von Studien in der Schweiz vor.

Kritikpunkt 1: Mangelnde demokratische Legitimation und Transparenz

Mit ihrer Feststellung, die Covid-Taskforce sei nicht demokratisch legitimiert, haben die Autorinnen grundsätzlich recht: Weder ist die Covid-Taskforce über einen Volksentscheid oder ein vom Parlament verabschiedetes Gesetz entstanden, noch werden die Mitglieder der Taskforce gewählt. Die Offizialisierung der Covid-Taskforce war ein reiner Verwaltungsakt. Die Initiative für die Schaffung der Taskforce kam zudem von Akteuren aus der Wissenschaft.

Aber wie problematisch ist dieser Umstand wirklich? Deutet man den Sachverhalt aus einer wohlwollenderen Sicht, ist das Bild gar nicht so düster, sondern eher dilettantisch: In einer einmaligen Krise schliessen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammen, um dem Bundesamt für Gesundheit beratend jenes wissenschaftliche Know-how zu liefern, das die Fachbehörde selbst nicht bereitstellen kann. Da die Taskforce ein ungeplantes Novum ist, gibt es gewisse organisatorische Unschärfen. Es ist aber mehr als unglücklich, ja sogar unverständlich, dass die organisatorischen und rechtlichen Grundlagen der Taskforce auch rund ein Jahr nach ihrer Gründung immer noch ziemlich schwammig sind. Die formalen Eckpunkte zur Taskforce hätten in den vergangenen rund zwölf Monaten präzisiert werden können, ohne dass darunter die inhaltliche Arbeit der Taskforce leidet. Mögliche Vorbilder für eine bessere Organisation gäbe es nämlich. Beispielsweise beraten kantonale Tierversuchskommissionen oder die Akademien der Wissenschaften in klar organisierten und gut eingespielten Prozessen die Exekutive.

Die Autorinnen beklagen im Kontext der fehlenden Legitimität ferner, dass die Mitglieder der Taskforce keine Sitzungsprotokolle führen, was bedeute, dass «ein wichtiger Teil ihrer Aktivitäten niemals einer detaillierten Prüfung unterzogen» werden könne. Die Erklärung des Kommunikationschefs des ETH-Rats, Gian Casutt, die Taskforce arbeite mit schlanken Strukturen und führe darum keine Protokolle, überzeugt die Autorinnen nicht. Fehlende Protokolle seien «ein grosses Problem in Bezug auf Transparenz und die Möglichkeit demokratischer Kontrolle».

Auch hier wirkt ein Schuss Wohlwollen Wunder. Zum einen findet der wissenschaftliche Diskurs im Allgemeinen, das Erstellen wissenschaftlicher Publikationen wie der Policy Briefs der Covid-Taskforce im Besonderen, nicht immer in klar strukturierten Sitzungen mit vorab definierten Traktanden statt. Zum anderen ist Protokollführung im Kontext der Taskforce aber gar nicht unbedingt nötig oder hilfreich.

Die Nachvollziehbarkeit der Argumentation in den Policy Briefs ist nämlich in den Policy Briefs selber gegeben: Sie enthalten Quellennachweise, aus denen sich die jeweiligen Schlussfolgerungen und Empfehlungen speisen. Die Begründung für Argumente ist damit schwarz auf weiss vorhanden. Eine Protokollierung der Erstellung der Policy Briefs würde kaum weitere relevante Einsichten liefern.

Kritikpunkt 2: Unerlaubte öffentliche Kommunikation von Taskforce-Mitgliedern

Riva und Tinari kritisieren, dass sich Mitglieder der Taskforce immer wieder öffentlich äussern, auch in journalistischen Medien, obwohl sie dazu eigentlich nicht befugt sind. Als Beispiel für dieses Problem nennen sie ein Interview mit der Taskforce-Vizepräsidentin Samia Hurst im «Blick» im Februar. Hurst trete in diesem Interview primär als Taskforce-Vizepräsidentin auf, obwohl sie das eigentlich nicht dürfe.

Das Rahmenmandat der Taskforce sieht in der Tat vor, dass nur die/der Präsident*in der Taskforce im Namen der Taskforce nach aussen kommunizieren darf. Konkret heisst es im Mandat: «Die Expertengruppen des Beratungsgremiums kommunizieren nicht selbstständig nach aussen. Eine Kommunikation nach aussen erfolgt hinsichtlich Sachposition autonom durch den Präsidenten der SN-STF jeweils nach vorgängiger Rücksprache und in zeitlicher Abstimmung mit dem BAG.»

Doch das bedeutet nicht, dass sich Taskforce-Mitglieder gar nicht öffentlich äussern dürfen. Im Mandat heisst es nämlich weiter: «Mitglieder der SN-STF können sich in ihrer Funktion ausserhalb ihrer Zugehörigkeit zur Task Force (bspw. als Leiter einer Institution, als ProfessorIn oder Forschende/r) jederzeit frei äussern, sie deklarieren dies aber jeweils klar.»

Die im Mandat der Taskforce vorgegebene Kommunikationsrichtlinie ist damit schwammig, vielleicht sogar widersprüchlich. Einerseits darf nur der Präsident offiziell für die Taskforce sprechen, andererseits dürfen sich Taskforce-Mitglieder zu Wort melden, wenn sie nicht in ihrer Funktion als Taskforce-Mitglieder auftreten. In der Praxis ist diese Trennung aber nicht einfach vorzunehmen. Hätte Samia Hurst in ihrem oben genannten Interview mit «Blick» darauf bestehen müssen, dass einleitend erklärt wird, sie spreche ausdrücklich nicht als Vizepräsidentin der Taskforce? Oder hätte sie selber bei jeder Antwort explizit erklären müssen, dass sie nicht als Taskforce-Mitglied, sondern nur als Bioethikerin spricht? Durch solche kommunikativen Purzelbäume wäre die im Taskforce-Mandat vorgeschriebene Trennung zwischen Taskforce-Rolle und Wissenschaftler*innen-Rolle vielleicht formal erreicht, aber beim Publikum könnte dies mehr Verwirrung als Klarheit schaffen.

Die vorgeschriebenen Kommunikationsregeln der Covid-Taskforce sind, genauso wie die anderen organisatorischen Aspekte der Taskforce, auch nach einem Jahr noch sehr diffus; eine Schärfung täte ihnen gut. Wie diese Schärfung aber aussehen soll, ist nicht offensichtlich. Es gibt nämlich gute Gründe, warum Taskforce-Mitglieder sich öffentlich äussern sollten: Sie sind die Fachpersonen, die im Unterschied zu Journalist*innen, Politiker*innen und Wirtschaftsvertreter*innen den Finger am Puls der wissenschaftlichen Evidenz haben.

Kritikpunkt 3: Mangelnde wissenschaftliche Qualität

Der Dreh- und Angelpunkt der Analyse von Riva und Tinari ist die Kritik an der wissenschaftlichen Qualität der Taskforce: Ihre Arbeit sei in wissenschaftlicher Hinsicht mangelhaft.

Diese schwerwiegende Kritik leiten die Autorinnen mit dem Vorwurf ein, die Taskforce würde «Weltuntergangsszenarien» verbreiten. Sie bemängeln, dass die Taskforce in der Vergangenheit pessimistische Prognosen machte, die sich in der Realität nicht bewahrheitet hätten. Dafür beziehen sie sich weitgehend auf Medienberichte rund um die Einschätzungen der Taskforce und ignorieren wissenschaftliche Studien, Daten und Modellierungen.

Die Autorinnen hätten bei ihrer Kritik jedoch zwei Aspekte berücksichtigen müssen: Waren die Einschätzungen der Task Force zu den jeweiligen Zeitpunkten angesichts der jeweils verfügbaren wissenschaftlichen Datenlage gerechtfertigt? Kann es sein, dass jeweils eingeführte Interventionen wie die Reduktion erlaubter Gruppengrössen, Maskenpflichten und so fort dazu beigetragen haben, die Entwicklung in eine positivere Richtung zu lenken? Hier haben wir es womöglich mit einer Art Präventions-Paradox zu tun: Der Umstand, dass präventive Massnahmen wirken, weckt den Eindruck, dass die Massnahmen unnötig waren.

Vielleicht liegt hier auch ein grundsätzliches Missverständnis zur Rolle der Taskforce vor. Die Taskforce prophezeit nicht die Zukunft, sondern modelliert mögliche Entwicklungen ausgehend vom Ist-Zustand und statistische Annahmen über diesen. Verändert sich der Ist-Zustand durch neu eingeführte Massnahmen, dienen diese eben genau dazu, die modellierten Entwicklungen zu vermeiden. In diesem Kontext wäre es sehr hilfreich, wenn die Taskforce in der öffentlichen Kommunikation aktiver mit Unsicherheitsbereichen, etwa mit sogenannten Konfidenz- und Kredibilitätsintervallen, arbeiten würde, um klar zu machen, dass es sich um Schätzungen und nicht um definitive Vorhersagen handelt.

Riva und Tinari kritisieren weiter, dass die Policy Briefs der Taskforce mangelhaft seien. Sie beziehen sich einerseits auf einen Policy Brief von Juli 2020, in dem die Taskforce die Ergebnisse einer internationalen Übersichtsstudie von Juni 2020 zusammenfasst. Riva und Tinari stören sich daran, dass die Taskforce den relativen Nutzen von Gesichtsmasken kommuniziert (rund 80 Prozent tieferes Ansteckungsrisiko im Vergleich zu keiner Maske), anstatt die absoluten Zahlen zu nennen.

Die Taskforce hat hier aber keinen Fehler gemacht, sondern eine gängige Kennzahl benutzt, die die Effektivität einer Intervention beschreibt. Die Autorinnen stören sich offenbar einfach daran, dass die Taskforce nicht ein Framing der Evidenz benutzt hat, bei dem der Nutzen von Gesichtsmasken weniger klar ist. Werden bloss die absoluten Zahlen kommuniziert, ist die Reduktion des Ansteckungsrisikos nämlich weniger intuitiv nachvollziehbar. Die Ergebnisse der Übersichtsstudie sind, dass sich ohne Maske rund 174 von 1000 Menschen anstecken, mit Maske rund 31 von 1000 Menschen. Diese absoluten Zahlen zeigen den relativen Nutzen von Masken schlecht auf – und es könnte der Eindruck entstehen, dass sich ja in beiden Fällen gar nicht so viele Menschen anstecken.

Wie viel Virus muss in einem Organismus vorhanden sein, damit ein Test positiv ausfällt? Die Autorinnen kritisieren, dass Tests durch die Empfehlungen der Taskforce zu schnell positiv ausfallen. Sie stützen sich in ihrer Argumentation auf eine Empfehlung der WHO, bei «schwachen» positiven Ergebnissen mit keinen offensichtlichen Symptomen bei den Patient*innen im Zweifelsfall erneut zu testen.

Rund um die Frage, ab wann ein Test positiv ausfallen soll, gibt es tatsächlich eine Debatte. Um das Virus beim Testen zu finden, wird die Virus-RNA in DNA umgewandelt und davon werden Kopien angefertigt. Das Anfertigen einer solchen Kopie ist ein Amplifikationszyklus. In jedem Zyklus wird die vorhandene DNA verdoppelt. Je mehr Zyklen bei einem Test durchlaufen werden, desto kleinere Mengen des Virus werden gefunden und desto geringer kann die Viruslast sein, damit der Test positiv ausfällt. Werden weniger Zyklen durchlaufen, fällt ein Test nur positiv aus, wenn die Virenlast verhältnismässig hoch ist.

Im Policy Brief der Taskforce ist die Rede von einer Bandbreite von 37 bis 40 Zyklen; ein Wert, der gemeinhin als Faustregel angesehen wird. Es gibt aber auch Argumente, Grenzwerte im Bereich von 30 bis 35 anzusetzen, weil eine höhere Viruslast eine höhere Gefahr der Infektion und Übertragung bedeutet. Riva und Tinari plädieren für tiefere Zyklus-Grenzwerte und kritisieren höhere, weil bei höheren Grenzwerten nicht von einer Infektion ausgegangen werden könne: «Sehr geringe Mengen viraler RNA sind jedoch nicht mit einem ‹starken Verdacht auf eine Infektion› vereinbar.»

So einfach ist die Angelegenheit indes nicht. Zum Beispiel kann eine geringere Menge Corona-RNA bedeuten, dass die Infektion erst am Beginn ist, oder dass die betroffene Person aus einer jüngeren Altersgruppe stammt. Ganz allgemein mutet die ausführliche Kritik der Autorinnen zu den Empfehlungen der Taskforce für den Umgang mit PCR-Tests etwas sonderbar an. Die Autorinnen wollen offenbar, dass die Taskforce in einer wissenschaftlichen Fachdebatte zum Umgang mit PCR-Tests die von ihnen bevorzugte Position übernimmt, mit der vermeintlichen Folge, dass es weniger Meldungen von Corona-Infizierten gäbe.

Kritikpunkt 4: Die Taskforce schlägt keine Studien vor

Riva und Tinari kritisieren abschliessend, dass die Taskforce keine Studien vorgeschlagen habe, in denen das «Nutzen-Risiko-Verhältnis» von nicht-pharmazeutischen Interventionen (NPIs) wie der Reduktion erlaubter Gruppengrössen, Schliessungen von Betrieben, Maskentragen und dergleichen geprüft worden sei.

Es stimmt, dass die Taskforce keine solchen Wirksamkeitsstudien vorgeschlagen oder als Gremium durchgeführt hat. Das ist grundsätzlich ein Versäumnis, denn mehr Forschung und belastbare Empirie bedeuten auch eine bessere Entscheidungsgrundlage für das weitere politische Vorgehen. Doch die Kritik der Autorinnen ist ein Stück weit irreführend. Einerseits gab es grundsätzlich durchaus Forschung zur Effektivität von NPIs in der Schweiz (z.B. hier oder hier). Andererseits gibt es auch grossangelegte international vergleichende Studien, in denen auch Schweizer Daten mitberücksichtigt wurden (z.B. hier, hier oder hier).

Mehr und systematische Forschung für die Schweiz wäre zwar wünschenswert, aber wir stochern bezüglich der Evidenzlage zu NPIs nicht im Dunkeln, wie das Riva und Tinari suggerieren. Im Gegenteil: Nach einem Jahr Pandemie zeichnet die weltweite Forschung ein immer klareres Bild zur Wirksamkeit von Massnahmen im Kampf gegen die Pandemie.

Nicht perfekt, aber auch nicht defekt

In ihrer ausführlichen Analyse kritisieren Riva und Tinari von «Re-Check» berechtigterweise, dass die Covid-Taskforce gesetzlich und organisatorisch immer noch zu schwammig ist. Es ist verständlich, dass die Taskforce in einer neuartigen Krise ad hoc und ohne grosse Planerei ins Leben gerufen wurde, damit sie ihre Arbeit möglichst schnell aufnehmen konnte. Eine Straffung ihrer organisatorischen Grundlagen hätte der Taskforce aber definitiv gutgetan. Nicht zuletzt bei der wichtigen Frage, wie die Taskforce nach aussen kommuniziert.

Weniger überzeugend ist Rivas und Tinaris Kritik an der wissenschaftlichen Qualität der Arbeit der Taskforce. Die Autorinnen werfen der Taskforce fundamentales Fehlverhalten vor, doch ihre Kritik ist, wie oben dargelegt, nur leidlich begründet. Die Autorinnen scheinen in dieser Frage von ihren eigenen unausgesprochenen Ansichten motiviert, denn die Stossrichtung ihrer Kritik ist durchgehend, dass die Taskforce ein zu negatives Bild der Situation zeichne.

Davon zeugen auch die subjektiven Kommentare und Unterstellungen der Autorinnen, welche sich durch die gesamte Analyse ziehen: «Es gibt einige Hinweise darauf, dass die Task Force auch hier unnötigerweise den Teufel an die Wand gemalt haben könnte»; «Weltuntergangsszenarien»; «Auch hier scheinen die Forschungsprioritäten derjenigen, die sich als ‹die Schweizer Wissenschaft› präsentieren, äusserst voreingenommen zu sein»; «Das Verhalten der Task Force mit ihren öffentlichen Interventionen gleicht eher dem einer Lobbygruppe, deren Ziel es zu sein scheint, eine bestimmte Strategie zu fördern, selbst wenn sie dies durch selektive ‹Wissenschaft› erreicht»; die Taskforce sorge sich «kaum um die Komplexität von Fragen der öffentlichen Gesundheit» und sei «kaum bereit, grösstmögliche methodische Strenge an den Tag zu legen».

Riva und Tinari sprechen der Covid-Taskforce Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit ab, aber sie demonstrieren lediglich ihren eigenen Confirmation Bias. Sie erklären an keiner Stelle explizit, was denn die Kriterien für «richtige» Wissenschaft seien und wie diese in Sachen Corona denn genau aussieht. Ihre Kritik ist offenbar in erster Linie Ausdruck ihrer subjektiven Überzeugung, die Taskforce übertreibe es mit den Corona-Massnahmen. Eine Überzeugung, für die sie keine wissenschaftliche Begründung liefern.

Eine kritische Debatte über die Covid-Taskforce ist wichtig und richtig. Ein ausserordentliches wissenschaftliches Gremium in ausserordentlichen Zeiten braucht Freiräume, aber unklare Strukturen und Prozesse sind nicht zuletzt für die Taskforce selber ein Nachteil. Der Taskforce aber mit einem in gleichermassen subjektiven wie unklaren Vorstellungen über die «richtige» Wissenschaft geschmiedeten Zweihänder pauschal die Wissenschaftlichkeit abzusprechen, hat nichts mit einer rationalen und produktiven Debatte zu tun.

Mitarbeit: Servan Grüninger

Peter Herzog 05. März 2021, 11:30

Danke für diesen Text. Interessant wäre noch die Rolle von Medinside in dieser Krise, dem Gesundheits-Magazin, dessen Leser dem St. Galler Chefarzt und Massnahmen-Kritiker Pietro Vernazza einen Award verliehen haben – und das einen offensichtlich unfundierten Text zur Taskforce abdruckt.

Medinside 06. März 2021, 18:07

Sehr geehrter Herr Herzog

Informationen zu Medinside finden Sie unter http://www.medinside.ch. Medinside hat nicht den Award verliehen, sondern Vernazza wurde von 4000 Personen aus der Gesundheitsbranche gewählt.

Der Text zur Taskforce ist fundiert. Wir stehen dazu. Obiger Artikel hat zahlreiche Ungereimtheiten, die leider nicht stimmen.

Christian Fehrlin

Verleger Winsider AG

Matthias Giger 10. März 2021, 06:23

Sehr geehrter Herr Fehrlin

Beim Pokern würde ich sagen: „Sie bluffen.“

Können Sie ausführen was am obigen Text konkret nicht stimmt?

Ich selbst habe beim Blick auf medinside eher gemischte Gefühle.

Vielleicht bin ich altmodisch. Für mich sind noch immer die vier Kriterien Allseitigkeit, Trennung zwischen Bericht und Kommentar, Quellentransparenz und Wahrhaftigkeit ausschlaggebend.