Vom Verschwinden des Autors in der Informationsfabrik

Das Schweizer Fernsehen SRF will sich mit dem Aufbau eines neuen Newsrooms am Leutschenbach für die Mediennutzung der Zukunft rüsten. Doch der publizistische Preis dafür wird hoch sein. Der Autor, die Autorin lösen sich in den Strukturen dieser Informationsfabrik auf. Besonders schwerwiegend wäre diese Entwicklung für das Radio, das nach den Plänen der SRF-Führung auch in den Newsroom einziehen soll. Doch so genau weiss das noch niemand.

Schweizer Radio und Fernsehen mit Sitz in Zürich hat ein Kommunikationsproblem. Es ist, genauer gesagt, ein ganzer Komplex von Kommunikationsproblemen, wie wir sie in diesem Text beschreiben. Besonders offenkundig geworden im Konflikt um einen möglichen Umzug eines grossen Teils der Mitarbeitenden des Radiostudio Bern in den neuen Newsroom im bisherigen Fernsehzentrum Zürich-Leutschenbach. In Bern fühlen sich viele minimal, schlecht, falsch oder gar nicht informiert, das Interesse der Direktion an einer offenen Diskussion oder gar aktiven Mitwirkung der Berner Belegschaft an der digitalen Entwicklung des Programms scheint gering. Und Information wird auf der Führungsebene offenbar immer wieder als Holschuld statt als Bringschuld der Informierten verstanden. Und im gleichen Zug wachsen Spannungen zwischen Bern und Zürich, weil Kritik am Konzept schnell einmal auch als Kritik an Personen verstanden wird.

Das gilt vor allem in Zusammenhang mit dem neuen «Newsroom 19» der von einem grossen Teil der Berner Belegschaft als Bedrohung ihrer jahrzehntelangen Qualitätsarbeit für das «Echo der Zeit» oder andere angesehen Sendungen verstanden wird.

Eine offizielle Einführung haben die Mitarbeitenden des Radiostudio Bern über den Newsroom nie erhalten, und auch keine klare, umfassende Information über die künftigen Aufgaben der Radioleute im neuen «konvergenten» Multimedia-Gebäude am Stadtrand von Zürich. Die Direktion muss zwar nicht informieren, solange der Umzug nach Zürich nicht beschlossene Sache ist, aber es gibt auch Führungsmethoden, in denen das Personal als kreatives Potential betrachtet und einbezogen wird.

«Es wird nicht mehr so sein, dass jeder Beitrag vom selben Autor von A bis Z betreut wird.»

SRF-Direktor Ruedi Matter

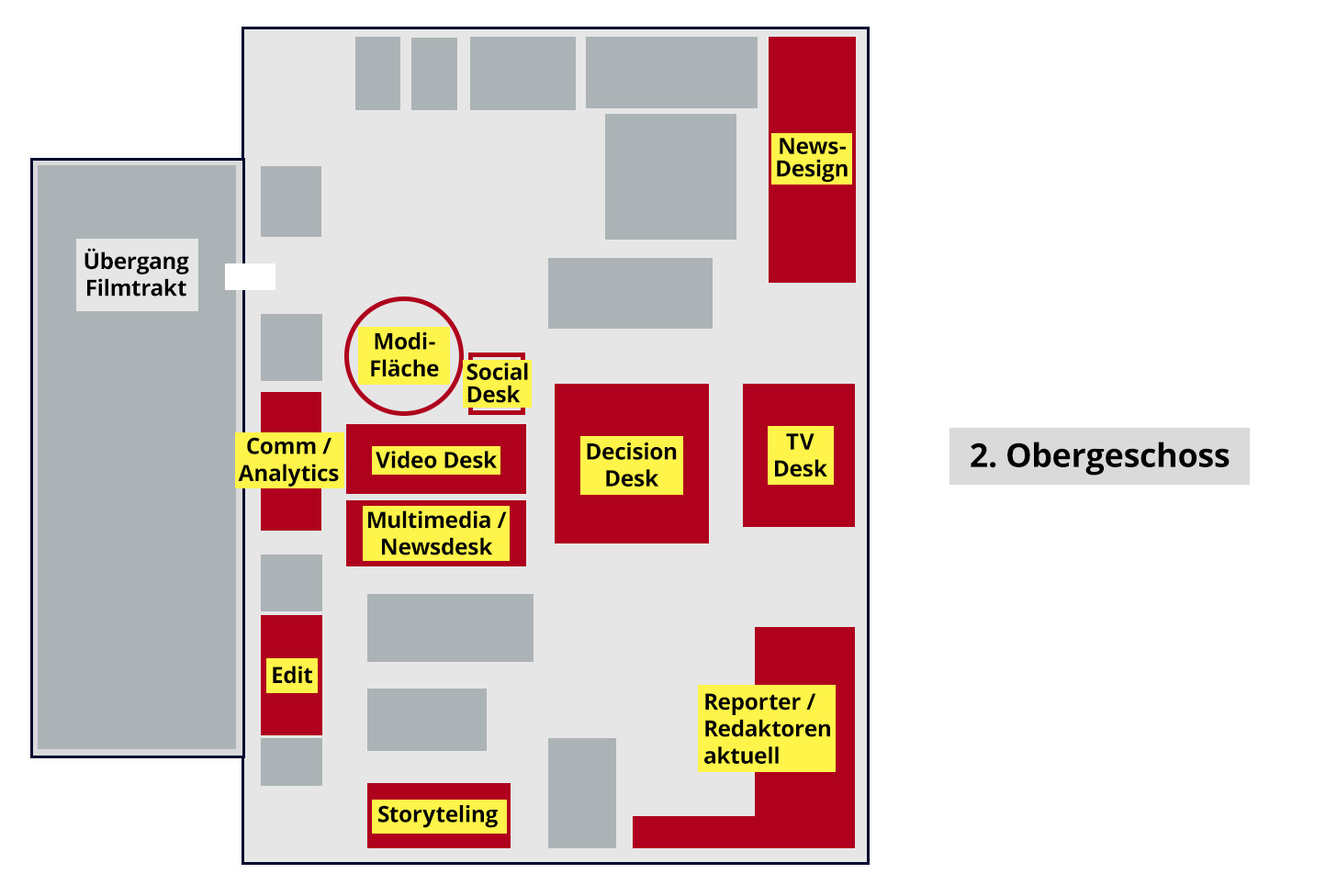

Die Grafik aus dem SRF-internen Dokument «Newsroom 19: News, aber richtig» zeigt eine Informationsfabrik, bei der die Herstellung eines Beitrags wie bei einer Automobilfabrik in Teile gegliedert ist. Taylorismus nennt man diese Methode, nach dem amerikanischen Ingenieur Frederick Winslow Taylor (1856 – 1915). Er hat den gesamten Arbeitsablauf in möglichst kleine Arbeitsschritte geteilt, die von einem einzelnen Menschen am Fliessband ausgeführt werden können, und er legte damit eine entscheidende Grundlage für die industrielle Massenproduktion. Charlie Chaplin zeigt das wunderbar in seinem grossartigen Film «Modern Times».

SRF-Direktor Matter beschreibt im Interview mit «Bund» und Tages-Anzeiger ganz praktisch, wie das im SRF-Newsroom funktionieren wird. «Es wird nicht mehr so sein, dass jeder Beitrag vom selben Autor von A bis Z betreut wird. Sondern ein Team kümmert sich um die Nachrichtenversorgung, ein anderes kümmert sich um die Bilder.»

Der «Newsroom 19» des Schweizer Radio und Fernsehen ist die informationstechnologische Weiterentwicklung des Taylorismus, und wir werden dort die Abschaffung des Autors, der Autorin erleben. Das ist das genaue Gegenteil dessen, was zum Beispiel die Hörerinnen und Hörer des «Echo der Zeit» in den letzten 70 Jahren nachhaltig schätzen gelernt haben. Und was zur tiefen Verankerung des Service public der SRG bei wichtigen Gebührenzahlenden geführt hat. Dass nämlich die Hörerinnen und Hörer zuverlässig, glaubwürdig und qualifiziert von Autoren-Persönlichkeiten mit Informationen, Analysen und Einschätzungen bedient wurden.

«Wir streben eine integrierte, crossmediale Newsproduktion an, die von den Bedürfnissen der User und Zuschauer ausgeht, bei der das Netz der Treiber und ‹mobile first› die Lösung ist.» Aus dem Konzept: «Newsroom 19: News, aber richtig.»

Die Strukturen für diese gestalterischen und journalistischen Leistungen werden in hohem Mass aufgelöst (mit Ausnahme vielleicht für ein paar privilegierte Stars). Waren die Redaktionen von «Schweiz aktuell», «Tagesschau» oder «10vor10» über Jahrzehnte gemischte Gruppen aus Journalisten, Technikern/Produzenten und Service (Sekretariate), so werden jetzt auch diese Einheiten aufgelöst. Journalisten einerseits und Moderation/Produktion werden getrennt organisiert. Auf der Produktionsebene sind die Produktionsdesks für Video, für die Online-News, für Multimedia-Inhalte und für die Analyse des Nutzerverhaltens und die Beiträge für Social-Media-Plattformen (Facebook, Youtube und andere) angesiedelt. Das ist zentral gesteuerte und technologisch getriebene Arbeitsteilung über den ganzen Produktionsprozess hinweg.

«Wir streben eine integrierte, crossmediale Newsproduktion an», heisst es in dem Betriebskonzept des Newsrooms, «die von den Bedürfnissen der User und Zuschauer ausgeht, bei der das Netz der Treiber und ‹mobile first› die Lösung ist» – denn der News-Junkie will ja zu jeder Tages- und Nachtzeit die neuesten Meldungen auf seinem Laptop, Tablet oder Smartphone haben. Das wirkt alles reichlich Marketing-getrieben, vom Service public ist bei diesem Millionenprojekt nirgends die Rede.

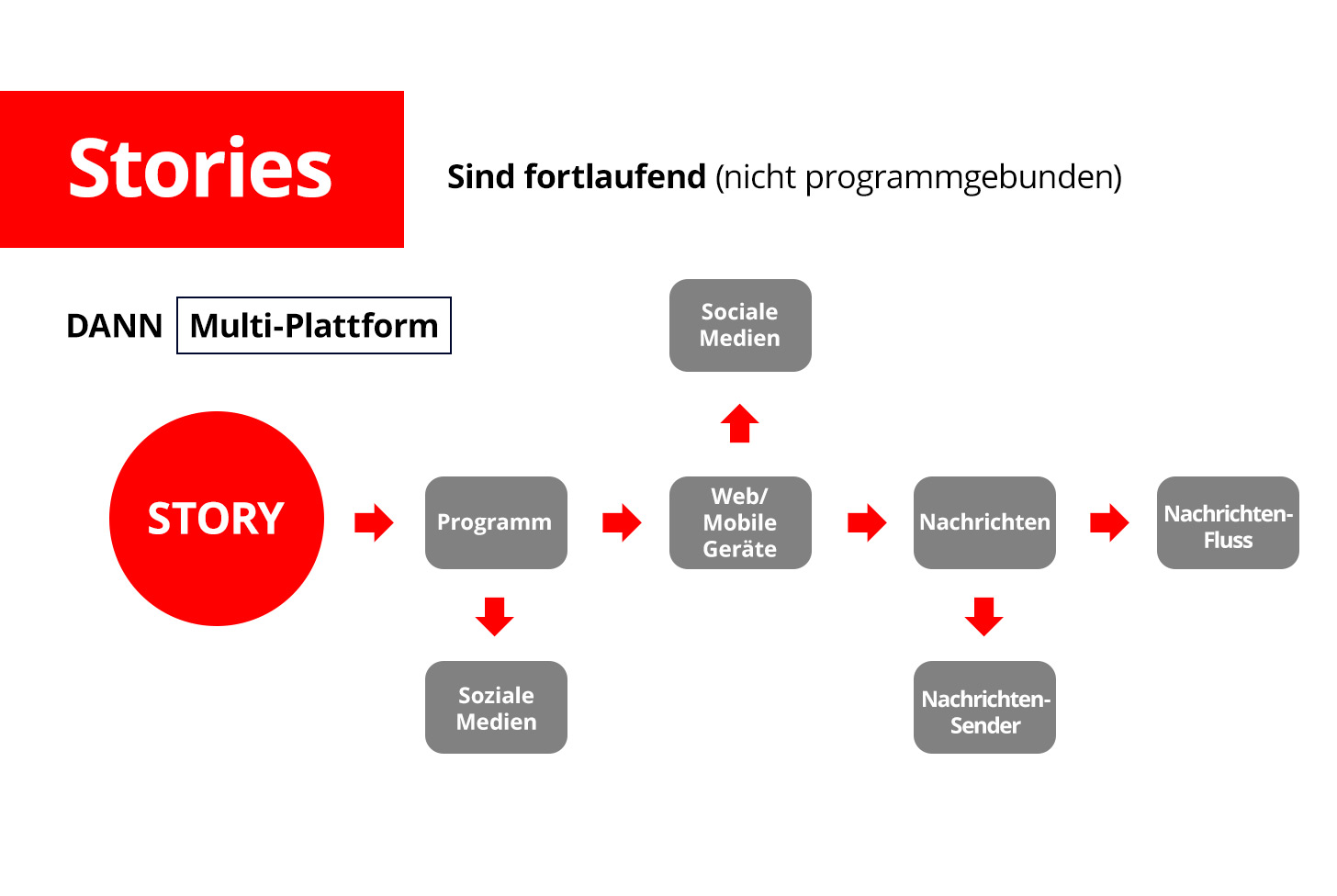

Die Medienschaffenden erzeugen ihre Geschichten nicht mehr für ein bestimmtes Programm, sondern sie formatieren einen Inhalt, der für verschiedene Plattformen zugeschnitten wird.

Aber so, wie der Inhalt von den Autoren getrennt wird, der eine macht Text, die andere die Bilder zur Geschichte, so werden die Inhalte von den Sendungen getrennt. Das heisst: Sendungen wie «Tagesschau», «Schweiz aktuell» und «10vor10» sind nur noch einige wenige von zahlreichen Verbreitungswegen für die Stories, die von SRF produziert und auf den digitalen Weg gebracht werden. Die Medienschaffenden erzeugen ihre Geschichten – die «Stories» – nicht mehr für ein bestimmtes Programm, sondern sie formatieren einen Inhalt, der für verschiedene Plattformen zugeschnitten wird. Das kann durchaus eine Geschichte sein, die in «Schweiz aktuell» erzählt, aber auch für andere Plattformen und Kanäle zurechtgemacht wird, und dafür müssen die Stories einerseits technisch angepasst, andererseits vielleicht auch inhaltlich werden, denn Instagram hat andere Nutzer als Facebook.

Stories werden laufend aufdatiert und sind nicht Teil eines Programms («10 vor 10», Tagesschau etc.). Es ist im Grunde das, was man bei allen Online-Produkten mit Text sieht, in der Billigversion noch 10 Zeilen voran gesetzt, und der Rest ist das bereits Publizierte.

Das bisherige Radio und Fernsehen wird zu einer Multimedia-Plattform, die bisherigen Sendungen und Programmangebote wie «Tagesschau» oder «10vor10» sind nur noch einige wenige unter sehr vielen Verbreitungswegen. Die SRG hofft, auf diesen vielen Verbreitungswegen auch weiterhin von der breiten Bevölkerung wahrgenommen zu werden, denn die Medienforschung sagt, dass sich immer mehr User auf sozialen Plattformen informieren. Das ist allerdings zwiespältig, denn die gleiche Forschung zeigt auch, dass von der Medienmarke nicht viel haften bleibt. Die Nutzerinnen und Nutzer erinnern sich lediglich daran, dass sie eine spannende oder lustige Story auf Facebook gesehen haben; die Marke «SRF», «Rundschau», «Heute Morgen» oder «Tagesschau » geht leicht vergessen.

Nach dem hier verfolgten Konzept müssen die journalistischen Inhalte und die Medienformate – Text, Radio, Fernsehen – permanent den vorgegebenen Technologien (von Google, Instagram, You Tube, Amazon, Facebook, Twitter, etc.) formal und inhaltlich angepasst werden.

Die technokratische und hierarchische Ausrichtung des ganzen Konzepts ist nicht zu übersehen. Und das Radiostudio Bern mit seiner grossen Tradition als Markenzeichen von Service-public-Produktion kommt im «Newsroom 19» ursprünglich gar nicht vor. Es sollte lediglich als selbständige Einrichtung – wie das Kompetenzzentrum «Kultur» in Basel – über eine Schnittstelle am Newsroom am Leutschenbach angedockt werden. Warum soll sich das nun plötzlich ändern? Das konnte die Führung von SRF bisher weder der Belegschaft in Bern in ihrer Mehrheit noch einem grossen Teil von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in der betroffenen Region überzeugend klarmachen. Als handfestes Argument bleibt in Erinnerung fast nur die blanke Spardrohung in Höhe von 3 bis 6 Millionen Franken.

Es widerspricht dem lange Zeit gültigen unternehmerischen Geist der SRG, wenn die Führungspersonen der SRG nicht auf das kreative Potential in der Belegschaft zurückgreifen.

Das Schweizer Radio und Fernsehen SRF mit Sitz in Zürich, hat ein Kommunikationsproblem. Es ist, genauer gesagt, ein ganzer Komplex von Kommunikationsproblemen. Das beginnt mit der Trägerschaft, die ihre unternehmenspolitische Aufgabe, den kritischen Teil ihrer «kritisch-konstruktiven» Begleitung der SRG nicht wirklich oder zumindest nicht erkennbar wahrnimmt. Aber die offene, kritische und lösungsorientierte Diskussion, und das heisst auch: die Erschliessung der Ressourcen, ist womöglich entscheidend für den Erfolg der SRF-Reform. Es setzt sich fort beim Informationsfluss zwischen Leitung und Belegschaft, der zumindest im Radio offenkundig ist. Wenn der SRF-Direktor sich auf minimale Standard-Informationen zum Umzug begrenzt, oder wenn irgendwo im stillen Kämmerlein der Chefredaktion Radio ein Konzept für die digitale Weiterentwicklung des Radios ausgearbeitet wird – ohne Wissen und Information der Belegschaft.

Es zeigt sich im Widerspruch der Behandlung des Radios als Flaggschiff mit seinen Prestige-Sendungen, der Begrenzung des Innovationswillens und der aktuellen Abbaudrohung. Es wirkt befremdlich wie die Tatsache, dass der Verwaltungsrat der SRG einer Delegation der Mitarbeitenden des Radiostudios ein offizielles Gespräch «bislang verweigert» (Mitteilung der Gruppe Pro Radiostudio Bern). Es widerspricht dem lange Zeit gültigen unternehmerischen Geist der SRG, wenn die Führungspersonen der SRG nicht auf das kreative Potential in der Belegschaft zurückgreifen.

Das gravierendste Kommunikationsproblem zeigt sich aber in der Belegschaft selber, zwischen den Fernseh- und Online-Leuten, die in Zürich am Newsroom und der digitalen Entwicklung arbeiten, und den Radiomenschen, die teilweise durchaus an der digitalen Entwicklung interessiert sind, sich aber stören an der technokratischen Tendenz und keine Notwendigkeit für einen Umzug nach Zürich sehen. Die Direktion von Schweizer Radio und Fernsehen hat es offenkundig nicht geschafft, zwischen den beiden Seiten einen Austausch zu fordern und zu fördern, der die Chancen der Digitalisierung für alle Beteiligten und Lösungsvorschläge aus der praktischen Erfahrung zeigen könnte.

Erfolgreiche Konvergenz setzt zuallererst Konvergenz der Menschen voraus, und das heisst ganz einfach: dass die Menschen zur gemeinsamen Projektarbeit zusammengebracht werden müssen.

Und das ist tragisch. Denn wir kennen das Problem seit sicher zehn Jahren, als Frank Boyd, damals Direktor des Innovation Labs von Channel 4, BBC, Screen Australia und vielen anderen durch die Welt reiste, so auch zum «Basel Karlsruhe Forum» in Basel, mit der Botschaft, dass erfolgreiche Konvergenz zuallererst Konvergenz der Menschen voraussetzt, und das heisst ganz einfach: dass die Menschen zur gemeinsamen Projektarbeit zusammengebracht – vielleicht: auf sinnvolle Weise genötigt – werden müssen.

Die Medienschaffenden müssen zuerst einmal Gelegenheit haben zu verstehen, dass Radiomitarbeitende nicht angestaubte Intellektuelle sind und Fernsehschaffende nicht einfach exhibitionistische Stars und Online-Redaktoren abgefahrene Technik-Freaks. Und dass man aus den unterschiedlichen Erfahrungen und Qualifikationen und dem Potential unterschiedlicher Medien vielleicht Gewinn für die eigene und die gemeinsame Tätigkeit ziehen kann. Das betrifft nicht nur das Radio.

Die Frustration über Online-Strategien ohne praktische Folgen ist in Zürich beim Fernsehen in den letzten Jahren genau so gewachsen wie der Ärger über die fehlende Unterstützung für digitale Radioprojekte in Bern. Und die Bereitschaft zum offenen Austausch mit den Radiokolleginnen ist bei Fernseh- und Onlineschaffenden in Zürich trotz aller Vorurteile genau so vorhanden wie umgekehrt die Offenheit für digitale Entwicklungen im Radiostudio in Bern.

Das Führungsversagen kann man nicht mit einer millionenschweren Zwangsheirat in einer Informationsfabrik am Leutschenbach korrigieren.

Beleben lässt sich solche Bereitschaft zur Zusammenarbeit allerdings nicht, indem man die festgesetzte Idee einer konvergenten Informationsfabrik am Leutschenbach ohne Alternative zum Zukunftsmodell für alle erklärt. Und das Führungsversagen, dass man den Austausch in den letzten zehn Jahren nicht in Gang gesetzt hat – dieses Führungsversagen kann man nicht mit einer millionenschweren Zwangsheirat in einer Informationsfabrik am Leutschenbach korrigieren. Es wird nichts darum herum führen, den Dialog nun in aller Offenheit zwischen den Medienschaffenden in Bern und Zürich (und Basel und in den Regionen) in Gang zu setzen. Die anderthalb Stunden Fahrzeit zwischen den Standorten sollte dabei kein Hindernis sind.

In Bern hat ein Teil der Gruppe «Pro Radiostudio Bern» vor und nach der «No Billag»-Abstimmung bereits intensiv an der Frage gearbeitet, wie man den Service public des Radios in die Zukunft führen könnte. Unabhängig vom Abstimmungsausgang. Sie hat erste Vorschläge zur Reform der SRG notiert. Und sie hat sich Gedanken gemacht über die Zukunft des Radios. Diese Arbeiten sind abgebrochen wurden durch den Vorschlag, einen wesentlichen Teil des Radiostudio Bern nach Zürich zu verlagern. Aber die Ideen bleiben lebendig.

Die Gruppe hat nachgedacht über das, was das Radio ausmacht, seine besondere Qualität, aber auch: seine besondere Fähigkeit zur Publikumsbeziehung und seine Bedeutung für die Schweiz in Information, Diskussion, demokratischem Streit. Mit Zukunftsfragen der Radioentwicklung für die nächsten fünf, zehn, fünfzehn Jahre. Sie hat begonnen, Radio digital zu denken, auch und gerade als «Audio on Demand». Sie hat den Newsroom in Zürich als Grundangebot betrachtet und sich die Frage gestellt, was die Rolle von Bern für die Vertiefung und für Audio-Plattform-Angebote sein könnte. Bis dann die Umzugsidee den ganzen Prozess gebremst und gestoppt hat.

Es war alles Freiwilligenarbeit. Es ist nicht einzusehen, warum diese professionelle Kreativität nicht in einen zukunftsgerichteten, lösungsorientierten Kommunikationsprozess eingehen sollte.