Ein wirrer Vorschlag mit rätselhaften Formulierungen

Die Kommission des Ständerates, welche die Revision des Urheberrechtsgesetzes vorbereitet hat, will im Gesetz ein Leistungsschutzrecht für Medienverlage verankern. Der Vorschlag, der sich an einem Richtlinienvorschlag der EU orientiert, ist sachlich und juristisch äusserst fragwürdig, findet der Jurist und Urheberrechtsspezialist Willi Egloff.

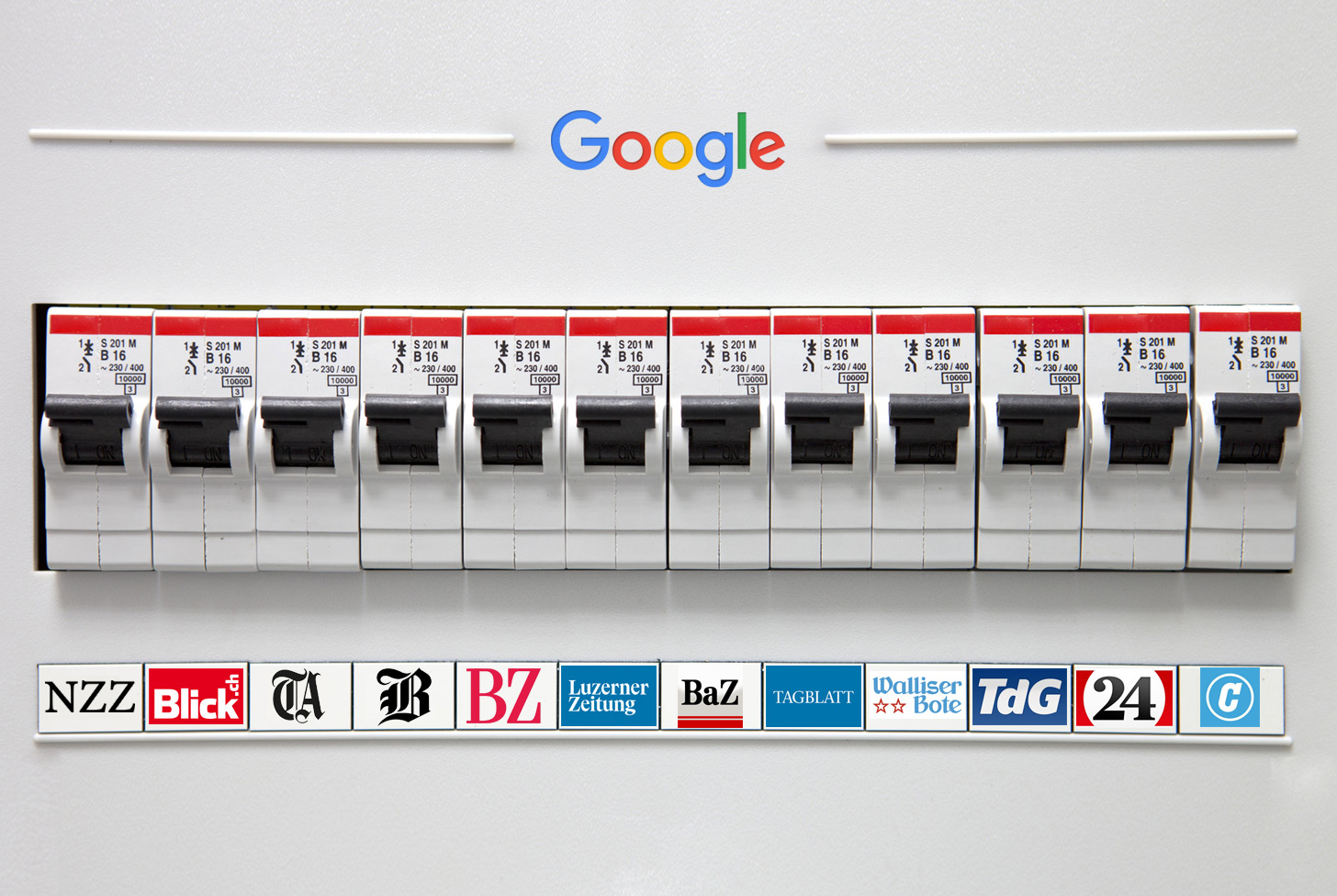

Google mit seiner Suchmaschine dazu zwingen, den Presseverlagen Geld zu zahlen – diese Idee treibt vor allem die deutschen Medienunternehmen schon lange um. Das Thema hat gerade wieder Konjunktur, weil es der deutschen Politik gelungen ist, unter dem Titel «Leistungsschutzrecht für Verlage» einen entsprechenden Vorschlag im Entwurf für eine neue EU-Urheberrechts-Richtlinie unterzubringen. Ob das Unternehmen auch das parlamentarische Verfahren übersteht, ist allerdings noch unklar. Der politische Widerstand innerhalb der EU ist nach wie vor gross.

Weder in Spanien noch Deutschland hat Google für die Nutzung dieses Leistungsschutzrechtes je auch nur einen einzigen Euro bezahlt.

Noch viel weniger klar ist, was ein solches Instrument tatsächlich bewirken könnte. Die Einführung eines Leistungsschutzrechts für Verlage in Spanien hatte zur Folge, dass «Google News» seinen spanischen Dienst einfach einstellte und keine Inhalte von spanischen Zeitungen mehr verlinkte. Das Ergebnis war ein massiver und immer noch anhaltender Verlust an Zugriffen auf die Webseiten spanischer Medien. Ein vergleichbares Gesetz in Deutschland führte dazu, dass sämtliche deutschen Verlage es Google erlaubten, auch weiterhin kostenlos auf ihre Inhalte zu verweisen. Selbst der mächtige Axel-Springer-Verlag, der am vehementesten für ein solches Gesetz lobbyiert hatte, erteilte Google schliesslich eine solche Gratislizenz. Weder in Spanien noch Deutschland hat Google für die Nutzung dieses Leistungsschutzrechtes je auch nur einen einzigen Euro bezahlt.

Dieses totale Fiasko hinderte die europäische Verlagslobby nicht daran, das Gleiche jetzt auch noch auf europäischer Ebene zu versuchen. Wenn ein solches Recht in ganz Europa gelte, werde sich Google dem nicht mehr entziehen können, lautet die Begründung. Schliesslich sei eine Suchmaschine, die keine Medieninhalte aus Europa nachweise, für europäische Nutzerinnen und Nutzer wenig sinnvoll.

Mag sein. Aber wieso eigentlich sollte Google nun plötzlich zahlen wollen? Das spanische Beispiel zeigt, dass die Einschränkung der Suchdienste in erster Linie die Aufmerksamkeit für diejenigen Medien reduziert, deren Inhalte nicht mehr nachgewiesen werden. Und das deutsche Beispiel beweist, dass die einzelnen Verlage sich durchaus bewusst sind, dass sie auf Google angewiesen sind und nicht umgekehrt. Warum sollte dies in den übrigen EU-Staaten, die fast alle kleiner sind und weniger wirtschaftliches Gewicht haben als Deutschland oder Spanien, anders sein?

Ein solches Gesetz wäre ein weiterer Beitrag zur Stärkung der Medienoligopole.

Und selbst wenn sich Google aus politischen Gründen zu einer finanziellen Abgeltung durchringen sollte: Mit wem werden sie wohl eine Vereinbarung treffen: Mit den Elberfelder Nachrichten oder mit dem Axel-Springer-Verlag? Eben. Wenn ein individuell wahrzunehmendes Leistungsschutzrecht für Verlage jemals Geld abwerfen sollte, so mit Sicherheit nur für die grossen Verlage. Es wäre dann ein weiterer Beitrag zur Stärkung der Medienoligopole.

Was das Schicksal einer schweizerischen Variante dieses Leistungsschutzrechts für Verlage wäre, bleibt abzuwarten. Am wahrscheinlichsten ist, dass alle Betroffenen bei Google darum betteln würden, dass ihre Inhalte weiterhin auf der Suchmaschine nachgewiesen würden, weil sie andernfalls massiv an Aufmerksamkeit verlieren würden. Sie würden also, wie ihre deutschen Vorbilder, eine Gratislizenz erteilen. NZZ, Tamedia und Ringier würden wahrscheinlich versuchen, mit Google eine kleine Entschädigung auszuhandeln. Für alle andern wäre ein solcher Versuch von vorneherein aussichtslos. Daher gilt auch für die Schweiz: Wenn der Vorschlag überhaupt etwas bringt, dann bestenfalls eine Stärkung der Medienoligopole.

Bei der Formulierung müssen juristische Zauberlehrlinge am Werk gewesen sein.

Zunächst allerdings müsste geklärt werden, was die Ständeratskommission denn eigentlich will. Der von ihr beschlossene Vorschlag ist dermassen unklar, dass er zu juristischem Streit geradezu einlädt. Bei der Formulierung müssen juristische Zauberlehrlinge am Werk gewesen sein.

Es beginnt mit dem Begriff des «Medienverlags». Als solcher soll gelten, wer «journalistische Beiträge in periodischen Publikationen oder regelmässig aktualisierten Informationsdiensten» veröffentlicht. Dazu gehören sicher einmal alle Zeitungs- und Zeitschriftenverlage sowie Radio- und Fernsehunternehmen, die eine Informationsplattform betreiben. Ebenso alle Verlage von Fachzeitschriften und Special-Interest-Publikationen. Regelmässig aktivierte Informationsdienste sind aber auch sämtliche Werbeplattformen und Webseiten von Interessengruppen, Lobbyorganisationen und andern PR-Institutionen. Sind sie alle mitgemeint? Und gilt die Bestimmung auch für Plattformen, die keine eigenen Inhalte produzieren, sondern nur die journalistischen Beiträge von andern bereit stellen?

Ein Recht, das nur gegenüber bestimmten Dritten gilt, ist eben kein ausschliessliches Recht, sondern ein relatives.

Diesen «Medienverlagen», wer immer sie nun seien, soll ein ausschliessliches Recht auf Zugänglichmachen «gegenüber kommerziellen Anbietern elektronischer Dienste» zustehen. Schon die Wortwahl macht stutzig: Ein Recht, das nur gegenüber bestimmten Dritten gilt, ist eben kein ausschliessliches Recht, sondern ein relatives. Im Umkehrschluss bedeutet die gewählte Formulierung nämlich, dass das Recht gegenüber all denjenigen, die keine kommerziellen Anbieter elektronischer Dienste sind, nicht besteht. Diese Dritten dürfen also die fraglichen Medieninhalte ohne Rückfrage zugänglich machen, also im Internet zum Abruf bereitstellen. Google könnte dann statt auf die ursprüngliche Quelle auf eine Plattform solcher Dritter verweisen. Ist das wirklich so gewollt?

Und was sind «kommerzielle Anbieter elektronischer Dienste»? Gemeint sind sicher Google und Youtube, aber wer noch? Und was gilt für all die Hunderttausenden von Plattformen, die auf Webseiten von Dritten verlinken? Verletzen die jetzt plötzlich das Urheberrechtsgesetz, wenn sie auf Inhalte eines «Medienverlags» verlinken?

Ergänzt wird dieser wirre Vorschlag mit einem zweiten Absatz, wonach «das Zugänglichmachen einzelner Wörter ohne eigenständige journalistische Bedeutung zusammen mit Links, die Nutzer zur Publikation oder zum Informationsdienst führen, der den Beitrag veröffentlicht», zulässig bleiben soll. Was wohl sind einzelne Wörter mit eigenständiger journalistischer Bedeutung? Und warum muss das Zugänglichmachen einzelner Wörter erlaubt werden? Ist es denn bisher verboten? Und warum werden bestimmte Links erlaubt? Soll das heissen, dass alle andern Links, die diese Bedingungen nicht erfüllen, in Zukunft verboten sind?

So viele Fragen, so wenige Antworten. Einzig die Erkenntnis, dass der von der ständerätlichen Kommission im Rahmen der Revision des Urheberrechtsgesetzes beantragte Art. 37a ein unausgegorenes, in sich widersprüchliches Machwerk ist, das dringend zurückgezogen werden sollte.