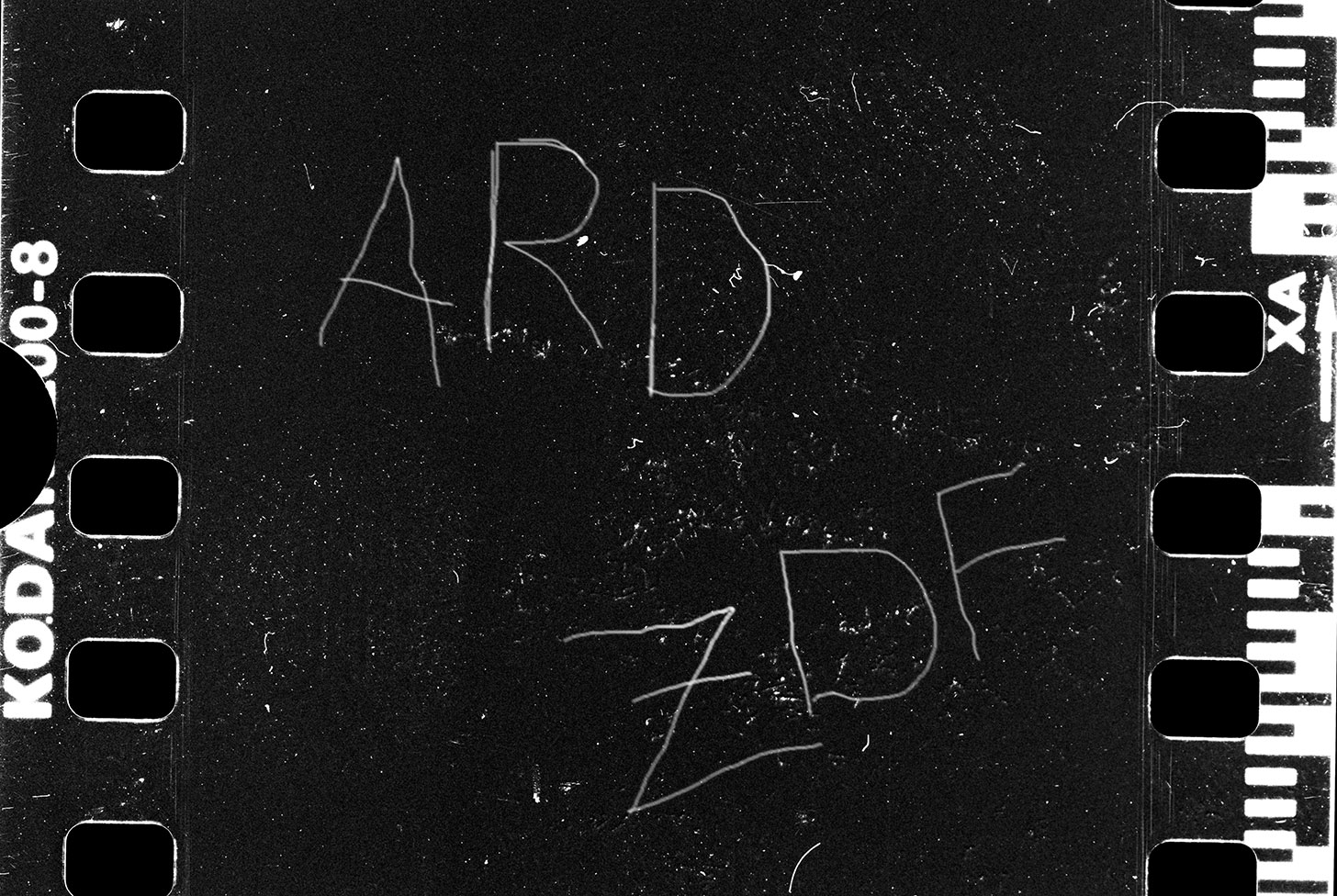

Erleben ARD und ZDF ihren «Kodak-Moment»?

Die Reformdebatte um den öffentlichen Rundfunk kommt in Deutschland auch nach der Affäre Schlesinger nicht recht vom Fleck. Von einer strategischen Neuausrichtung sind ARD und ZDF meilenweit entfernt, so dass sie die dringend erforderliche Transformation verpassen könnten.

Luxusbüro, teure Dienstwagen, dubiose Beraterverträge – die Affäre um die fristlos entlassene RBB-Intendantin und ARD-Vorsitzende Patricia Schlesinger hat das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland erschüttert. Eine Senderchefin, die mit Gebührengeldern private Galadinner finanziert, während in den Redaktionen das Budget für die Grundausstattung wie Kopfhörer fehlt, passt nicht in eine Zeit, in der die Bürger angesichts einer Rekordinflation jeden Cent zweimal umdrehen müssen.

Die Vorwürfe von Machtmissbrauch und Vetternwirtschaft sind Wasser auf die Mühlen all jener, die den öffentlichen Rundfunk seit jeher für korrumpiert halten und gegen den «Staatsfunk» und dessen angeblich linke «Propaganda» Front machen. Und auch im bürgerlichen Lager, wo man schon länger über «Genderwahn» und Grünennähe grollt, nahm man die Affäre Schlesinger zum Anlass für eine Generalabrechnung mit dem Öffentlichen Rundfunk: «Das Erste ist zu oft das Allerletzte», wetterte «Bild»-Chef Johannes Boie, und der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz polemisierte, Universitäten und öffentlich-rechtlicher Rundfunk seien keine «Volkserziehungsanstalten». Das klingt nach AfD, zeigt aber auch, dass das Rundfunk-Bashing bis weit in die politische Mitte salonfähig geworden ist. In der medienpolitischen Debatte ist Deutschland nach rechts gerückt.

Die Frage lautet ganz grundsätzlich, wie sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk in einer digitalen Medienlandschaft positioniert.

Der Skandal hat die Rufe nach einer Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und seiner verkrusteten Strukturen lauter werden lassen. Wenn es jetzt aber heisst, der öffentlich-rechtliche Rundfunk müsse «schlanker» und «agiler» werden, verkennt das die Struktur der Öffentlichkeit. Ein Grossteil der Mediennutzer bewegt sich längst schon auf privaten Internetplattformen wie Twitter, Telegram und Tiktok, wo sie sich ihr eigenes Programm zusammenbasteln. Das Durchschnittsalter des Publikums von ARD und ZDF liegt bei über 60 Jahren; die Jüngeren, allen voran die Generation Z, schaut kaum noch lineares Fernsehen, dafür umso mehr Videos auf Youtube und Tiktok. Die Frage lautet daher nicht nur, inwieweit der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit Streaming-Diensten konkurrieren kann, sondern ganz grundsätzlich, wie er sich in einer digitalen Medienlandschaft positioniert, wo Milliarden Menschen mit Smartphones zu eigenen Sendern geworden sind.

Der neue ARD-Vorsitzende Tom Buhrow hat im vergangenen Jahr in einem Gastbeitrag in der FAZ («Wo die ARD im Jahr 2030 steht») vor einem Kodak-Moment der Medien gewarnt: Kodak, Nokia oder Quelle seien «mahnende Beispiele» für eine verpasste Transformation. «Nicht selten wird der richtige Zeitpunkt verpasst, und am Ende bleibt nur die Erinnerung.» Buhrow geht davon aus, dass sich der «Megatrend der Individualisierung» bis 2030 fortsetzen und Inhalte verstärkt über das Internet abgerufen werden. «Am Ende des Jahrzehnts bedient der öffentlich-rechtliche Rundfunk achtzig Millionen Programmchefinnen und -chefs mit hochwertigen Inhalten», schreibt Buhrow. Die ARD sieht er perspektivisch «auf dem Weg zum non-linearen Content-Netzwerk». In einem zunehmend instabilen Mediensystem könnte die ARD ihren «Heimvorteil» nutzen, also «stärker vor Ort in den Regionen» präsent sein und dort «vermehrt mit Einrichtungen aus Wissenschaft, Kultur und Bildung sowie privaten Medienhäusern» kooperieren.

Während sich die ARD in der Skizze von Buhrow zwar transformieren würde, bliebe sie als Unternehmen bestehen. Nun gibt es aber auch Szenarien, die weiter gehen. So hat etwa der österreichische Wirtschaftswissenschaftler und ZDF-Verwaltungsrat Leonhard Dobusch schon vor einigen Jahren die Idee einer «Internetindendanz» entwickelt, die eine öffentlich-rechtliche Plattform im Sinne eines «Public Open Space» schafft, «die jenseits der bestehenden Anstalten arbeiten würde». Ein Debatteneinwurf, der bei den Senderchefs wie auch bei Medienpolitikern bisher auf wenig Anklang gestossen ist.

Die Vorschläge, die nun im Zuge der Affäre Schlesinger diskutiert werden, klingen bisher mehr nach Verwaltungsreform und weniger nach strategischer Neuausrichtung.

Ein anderer Weg, der öffentlich-rechtlichen Inhalten auch in Zukunft Sichtbarkeit gewährleisten würde, wäre die Einführung sogenannter «Must-carry»- beziehungsweise «Must-be-found»-Regeln. Demnach müssten private Plattformen Inhalte öffentlich-rechtlicher Anbieter an prominenter Stelle anzeigen. Man würde dann beispielsweise die «Tagesschau» auf der Netflix-Startseite sehen. Ob mit dem neuen Medienstaatsvertrag in Deutschland dafür eine ausreichende Grundlage geschaffen wurde, ist unter Rechtswissenschaftlern umstritten. Die Inpflichtnahme privater Plattformen für die Verbreitung öffentlich-rechtlicher Medieninhalte hätte den Vorteil, dass man keine neuen Institutionen und Infrastrukturen schaffen müsste.

Die Vorschläge, die nun im Zuge der Affäre Schlesinger diskutiert werden, klingen allerdings mehr nach Verwaltungsreform und Personalabbau als nach einer strategischen Neuausrichtung. Klar, wenn CDU-Chef Friedrich Merz auf dem Parteitag sich über die «stolze Zahl» von 58 akkreditierten Redakteuren des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mokiert, ist das ein berechtigter Anlass, über Synergien nachzudenken. Auf der anderen Seite braucht es für Informationsvielfalt aber auch ein breites Korrespondentennetz, um in einem föderalen Staat bundespolitische Themen auf die Landespolitik herunterzubrechen. Gerade die Bürger im Osten, wo der Öffentlich-Rechtliche personell dünn besetzt ist, fühlen sich nicht mehr angesprochen. Von den insgesamt 50 Gemeinschaftseinrichtungen der ARD hat lediglich eine im Osten ihren Sitz – der Kinderkanal KiKa. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff (CDU) sieht in der Vernachlässigung des Ostens ein «Demokratieproblem». Mit «schlankeren» Strukturen lässt ich das gewiss nicht lösen.

Die ARD-Sender haben in den vergangenen Jahren mehrere Sparrunden hinter sich, bei denen zahlreiche Stellen und Sendungen gestrichen wurden. Der allgemeine Verdruss über die ARD im Speziellen und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland könnte auch daher rühren, dass das inhaltliche Angebot bei steigenden Gebühren ausgedünnt wurde. Wenn Sendungen bzw. Redaktionen aus zwei Bundesländern zusammengelegt werden, wie jüngst beim SWR die Sportsendungen «Sport im Dritten» (Baden-Württemberg) und «Flutlicht» (Rheinland-Pfalz) und die eigene Lieblingsmannschaft in der Berichterstattung zu kurz kommt, verärgert man auch jene Zuschauer, die dem Öffentlich-Rechtlichen eigentlich wohlgesonnen sind.